Des études antérieures ont montré que les consommateurs d’alcool souffrent de modifications mesurables dans leur activité cérébrale au repos. Pour la première fois, des chercheurs ont observé des changements similaires dans le cerveau des étudiants non alcooliques ayant consommé de l’alcool de manière excessive.

La consommation d’alcool est répandue dans le monde entier, mais boire de manière excessive et régulière présente de nombreux risques pour la santé.

Selon l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, la consommation excessive d’alcool est définie comme la prise de cinq boissons ou plus pour les hommes et quatre pour les femmes en l’espace de deux heures.

Les risques pour la santé à long terme associés à la consommation excessive d’alcool sont divers : hypertension, maladies cardiaques, AVC, certains types de cancers et maladies du foie.

En plus des conséquences néfastes sur la santé, la consommation excessive d’alcool accroît également le risque de blessures accidentelles, de comportements sexuels à risque et d’implication dans des actes de violence.

On estime qu’un adulte sur six aux États-Unis consomme de l’alcool quatre fois par mois, avec une moyenne de huit verres par session. Bien que ce phénomène soit plus fréquent chez les jeunes adultes, il peut persister tout au long de la vie.

Des recherches précédentes ont également mis en évidence que, lors de tâches cognitives, les individus ayant consommé de l’alcool obtiennent des résultats significativement moins bons, notamment en ce qui concerne la mémoire de travail spatiale et la fonction exécutive.

À ce jour, cependant, les chercheurs n’ont pas encore étudié s’il y a des changements mesurables dans le cerveau d’un buveur excessif au repos.

Le cerveau du buveur excessif

Des chercheurs de l’Université de Minho au Portugal, dirigés par Eduardo López-Caneda, ont entrepris d’étudier les différences mesurables dans le cerveau des consommateurs d’alcool excessifs lorsqu’ils ne sont pas soumis à des tests. Leurs résultats sont publiés cette semaine dans un journal scientifique.

Comme l’explique López-Caneda, « Plusieurs études ont évalué les effets de la consommation excessive d’alcool chez les jeunes adultes au cours de différentes tâches impliquant des processus cognitifs tels que l’attention ou la mémoire de travail. Mais nous nous sommes concentrés sur leur activité cérébrale au repos, sans tâche spécifique. »

Les étudiants sont connus pour passer du temps à socialiser et à faire la fête, des activités souvent accompagnées d’une consommation d’alcool excessive. Ainsi, les chercheurs ont recruté 80 étudiants de premier cycle d’une université espagnole.

Les participants ont été répartis en deux groupes : le premier n’avait jamais consommé d’alcool de manière excessive, tandis que ceux du second groupe avaient eu au moins une séance de beuverie au cours du mois précédent. Aucun des participants ne répondait aux critères pour être considéré comme alcoolique.

Des électrodes ont été placées sur la tête des participants pour évaluer l’activité électrique dans plusieurs régions du cerveau.

Comparaison des cerveaux des non-buveurs excessifs et des buveurs excessifs

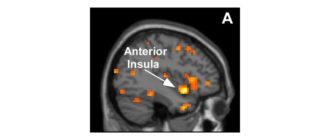

Lorsque l’activité neuronale des deux groupes a été comparée, des différences significatives ont été observées. Plus précisément, il y avait une augmentation mesurable des oscillations bêta et thêta dans le lobe temporal droit, en particulier dans le gyrus parahippocampal et le gyrus fusiforme, ainsi que dans le cortex occipital.

Le gyrus parahippocampal est impliqué dans le codage et la récupération des souvenirs. Le gyrus fusiforme, bien que son rôle soit encore mal défini, semble jouer un rôle dans la reconnaissance. Quant au cortex occipital, il est responsable du traitement des informations visuelles.

Fait intéressant, l’activité accrue dans ces régions cérébrales est similaire à celle observée chez les consommateurs chroniques d’alcool.

Les chercheurs pensent que ces altérations de l’activité cérébrale pourraient constituer des signes précoces de lésions cérébrales induites par l’alcool. Les modifications dans ces régions pourraient indiquer une diminution de la capacité à réagir à des stimuli externes, ce qui pourrait entraver le traitement de l’information.

Les cerveaux jeunes étant encore en développement, les chercheurs estiment qu’ils pourraient être plus vulnérables aux dommages causés par l’alcool.

« Ces caractéristiques pourraient être dues aux effets particulièrement nocifs de l’alcool sur les cerveaux jeunes en développement, peut-être en retardant les processus de maturation neuronale », déclare Eduardo López-Caneda.

Cette étude soulève de nombreuses nouvelles questions. L’équipe souhaite confirmer si les changements observés sont effectivement dus à la consommation excessive d’alcool et si le développement cérébral est affecté à long terme.

Étant donné que les changements observés dans le cerveau ressemblent à ceux des consommateurs chroniques d’alcool, López-Caneda espère que leurs résultats seront utilisés « pour tenter de réduire la consommation d’alcool chez les jeunes buveurs à risque ».

Nouvelles Perspectives et Recherches Futures

En 2024, les recherches sur les effets de la consommation d’alcool sur le cerveau continuent d’évoluer. Une étude récente a révélé que même une consommation modérée d’alcool pourrait avoir des effets néfastes sur la santé cognitive des jeunes adultes. Les chercheurs soulignent que des études longitudinales sont nécessaires pour mieux comprendre les impacts à long terme.

Par ailleurs, des statistiques alarmantes montrent que le nombre de jeunes adultes se livrant à des comportements de binge drinking a augmenté de 15 % au cours des dernières années. Cela soulève des préoccupations quant à la santé mentale et physique de cette population vulnérable.

De nouvelles approches, telles que la sensibilisation et l’éducation sur les dangers associés à la consommation d’alcool, sont essentielles pour prévenir ces comportements à risque. Des initiatives ciblées dans les universités pourraient aider à réduire ces tendances inquiétantes.