La rage est une maladie virale redoutable, reconnue pour sa capacité à transformer le comportement des hôtes infectés, les rendant agressifs. Bien que les mécanismes biologiques sous-jacents restent en partie mystérieux, des avancées récentes commencent à éclairer le fonctionnement du virus au niveau moléculaire.

Le virus de la rage cible le système nerveux central de l’hôte et, chez l’homme, peut entraîner une série de symptômes débilitants : anxiété, confusion, paralysie partielle, agitation, hallucinations et, dans les phases avancées, un phénomène redouté appelé hydrophobie, ou peur de l’eau.

L’hydrophobie provoque une panique intense chez l’individu atteint à la vue de l’eau, le poussant à refuser de s’hydrater. Ces symptômes graves mènent souvent à un dénouement tragique : la mort.

Bien que la vaccination puisse prévenir la rage, les populations défavorisées en Afrique et en Asie manquent souvent des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre ce virus. En fait, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 95 % des décès dus à la rage dans le monde se produisent sur ces continents.

Malgré les recherches intensives sur la rage depuis le début du 19ème siècle, les mécanismes par lesquels ce virus « détourne » le cerveau et plonge l’hôte infecté dans un état d’agression frénétique demeuraient largement inexplorés.

Une équipe de chercheurs de l’Université d’Alaska Fairbanks a récemment révélé comment le virus agit au niveau moléculaire pour modifier le comportement de ses hôtes.

« De nombreux agents infectieux altèrent le comportement de leur hôte, mais nous ne comprenons pas toujours comment cela se produit », explique le Dr Karsten Hueffer, auteur principal de l’étude. « Notre recherche fournit, pour la première fois, un mécanisme moléculaire détaillé expliquant comment un agent infectieux induit des comportements spécifiques. »

Le Dr Hueffer et ses collègues ont publié les résultats de leurs recherches dans une revue scientifique.

Le Virus Interagit Avec Les Récepteurs Musculaires

Les scientifiques soulignent que l’une des raisons pour lesquelles la rage est si fascinante est qu’elle possède une constitution génétique relativement simple, tout en étant capable d’influencer des animaux dotés de systèmes nerveux beaucoup plus complexes, comme les chiens.

Le Dr Hueffer explique que « le virus de la rage ne possède que cinq gènes et peu d’informations, alors que les chiens en possèdent plus de 20 000, avec un système immunitaire et nerveux sophistiqué ».

« Pourtant, ce virus parvient à reprogrammer le comportement d’un chien, le rendant audacieux, agressif, et ainsi, facilite sa propagation via la salive de l’animal. »

Cependant, le Dr Hueffer souligne que « le comportement est plus facile à étudier que le virus lui-même », car la rage n’affecte le cerveau que de manière subtile.

Dans leur étude, les chercheurs ont également examiné des travaux antérieurs réalisés dans les années 1980 et 1990, qui ont démontré comment les molécules de ce virus se lient aux récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine – des protéines réactives au neurotransmetteur acétylcholine, influençant ainsi le contrôle musculaire.

Cette recherche a mis en évidence comment les glycoprotéines du virus interagissent avec les récepteurs d’acétylcholine, ce qui, en plus d’influencer le contrôle musculaire, permet également au virus de se répliquer et d’infecter le cerveau.

Des études plus récentes montrent que la glycoprotéine du virus de la rage contient une séquence d’acides aminés très similaire à celle trouvée dans le venin de serpent.

Ces acides aminés agissent comme des inhibiteurs des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine.

La Rage Inhibe Les Récepteurs Dans Le Cerveau

Le Dr Hueffer et son collègue, le Dr Marvin Schulte, expert en récepteurs de la nicotine, ont établi un lien entre les résultats antérieurs et les propriétés des acides aminés dans la glycoprotéine du virus de la rage, influençant le comportement agressif de l’hôte après infection.

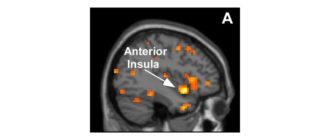

« Nous savons que les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, qui se lient au virus dans les muscles, se trouvent également dans le cerveau, et nous avons supposé que le virus pouvait également s’y lier », explique le Dr Hueffer.

« Si le venin de serpent présente une structure similaire à certaines parties du virus et inhibe ces récepteurs, nous avons pensé que le virus pourrait également inhiber ces récepteurs dans le cerveau. »

Après cette connexion, le Dr Hueffer et un autre collègue, le Dr Michael Harris, ont mené une série d’expériences sur des souris pour tester leur hypothèse.

« Les virus se rassemblent dans les espaces entre les cellules du cerveau lors des premières étapes de l’infection, où les cellules cérébrales communiquent », explique le Dr Harris.

« Nous avons supposé que si les virus pouvaient se lier aux récepteurs dans ces espaces et modifier la communication cellulaire, le virus pourrait influencer le comportement de l’animal infecté. »

L’un des tests impliquait d’injecter de la glycoprotéine de la rage dans le cerveau des souris pour évaluer son effet. Les chercheurs ont observé qu’après l’injection, les animaux devenaient beaucoup plus agités.

Comme l’explique le Dr Harris, « Lorsque nous avons injecté ce petit fragment de glycoprotéine virale dans le cerveau des souris, celles-ci ont commencé à courir beaucoup plus que les souris ayant reçu une injection témoin. »

Selon le Dr Hueffer et son équipe, c’est la première fois que des preuves expérimentales montrent comment la rage interagit avec d’autres cellules du système nerveux pour induire un comportement altéré, incitant ainsi les hôtes infectés à aider à la propagation du virus.

Perspectives et Recherches Futures

L’étude des mécanismes de la rage ouvre des horizons fascinants pour de futures recherches. Comprendre comment ce virus manipule le comportement des hôtes pourrait non seulement enrichir notre connaissance des maladies infectieuses, mais aussi inspirer des approches novatrices pour prévenir et traiter la rage. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les implications de ces découvertes, notamment la façon dont elles peuvent être appliquées pour protéger les populations à risque et réduire la transmission de la maladie.

Les prochaines étapes pourraient inclure des études sur d’autres virus qui présentent des comportements similaires, ainsi que l’exploration de nouvelles méthodes de vaccination et de traitement ciblant ces mécanismes moléculaires. Cela pourrait constituer un pas en avant vers une meilleure gestion de cette maladie dévastatrice et potentiellement sauver des vies à l’avenir.