En mettant en lumière comment les cellules régénèrent la gaine de myéline entourant les fibres nerveuses dans le cerveau, une étude récente publiée ouvre la voie à des traitements susceptibles de réparer les lésions nerveuses et de restaurer la fonction perdue chez les patients atteints de sclérose en plaques.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit la myéline, la protéine qui isole les nerfs de la moelle épinière, du cerveau et du nerf optique, empêchant ainsi les signaux électriques de s’échapper.

Au fur et à mesure que la myéline est progressivement détruite, les patients ressentent des symptômes qui peuvent aller d’un léger engourdissement dans les membres à des cas de paralysie ou de cécité.

La progression de la maladie n’est pas seulement due à la destruction de la myéline par le système immunitaire, mais également à l’échec d’un processus naturel de réparation. Les cellules appelées oligodendrocytes, qui sont capables de réparer les dommages à la myéline par un processus appelé « remyélinisation », voient leur efficacité compromise dans le cas de la SEP.

Plus de 400 000 personnes vivent avec la sclérose en plaques dans l’Union européenne, et à l’heure actuelle, aucun traitement approuvé ne favorise la régénération de la myéline.

Deux découvertes de cellules immunitaires peuvent être importantes pour une thérapie future

Dans cette étude récente, menée par les universités d’Édimbourg et de Cambridge au Royaume-Uni, les chercheurs examinent les cellules immunitaires appelées macrophages, reconnues pour leur rôle dans la remyélinisation. Ils mettent en lumière deux caractéristiques essentielles qui pourraient mener à de nouvelles thérapies favorisant la régénération de la myéline :

- Pour que la remyélinisation se poursuive, les macrophages doivent adopter un rôle anti-inflammatoire.

- Les macrophages sécrètent une protéine appelée activine-A qui stimule activement la remyélinisation.

Le Dr Véronique Miron, auteur principal de l’étude et membre du Centre de médecine régénérative du Conseil médical de l’Université d’Édimbourg, déclare : « Les traitements approuvés pour la sclérose en plaques se concentrent sur la réduction des lésions initiales de la myéline, sans favoriser la régénération de celle-ci. »

Cette étude pourrait ouvrir la voie à de nouvelles cibles médicamenteuses pour améliorer la régénération de la myéline et aider à restaurer la fonction perdue chez les patients atteints de sclérose en plaques.

Pour leur recherche, Miron et ses collègues ont analysé la régénération de la myéline à partir d’échantillons de tissus humains et de modèles murins.

Ils cherchaient à comprendre ce qui stimule la remyélinisation et quelles molécules biologiques, cellules ou autres facteurs pourraient servir de cibles pour des traitements régénératifs visant à rétablir la vision, le mouvement et d’autres fonctions chez les personnes atteintes de SEP.

Des études antérieures ont indiqué que les macrophages, ces cellules immunitaires qui éliminent les agents pathogènes et les débris, jouent également un rôle crucial dans la régénération.

Un groupe spécifique de macrophages, connu sous le nom de M2, est particulièrement essentiel pour la régénération des tissus cutanés et musculaires.

Chercher des cibles médicamenteuses potentielles

Ainsi, Miron et son équipe ont voulu déterminer si les macrophages M2 sont également impliqués dans la régénération de la myéline, et s’il existe des molécules spécifiques qui pourraient représenter des cibles médicamenteuses.

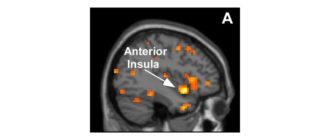

En examinant un modèle murin de lésions et de régénération de la myéline humaine, ils ont constaté que les macrophages M2 étaient présents et augmentaient en nombre au début de la remyélinisation. Cela suggère que ces macrophages pourraient jouer un rôle clé dans ce processus.

Des recherches antérieures avaient déjà établi que les oligodendrocytes sont les cellules responsables de la production de myéline dans le cerveau et la moelle épinière. Ainsi, Miron et ses collègues ont cherché à savoir si les macrophages M2 pouvaient activer les oligodendrocytes, ou s’ils devaient coopérer avec d’autres cellules.

Pour le découvrir, les chercheurs ont exposé des oligodendrocytes à des protéines libérées par les macrophages M2 dans un tube à essai.

Le résultat a été positif : l’exposition aux protéines des macrophages M2 a stimulé les oligodendrocytes à produire davantage de myéline.

Ils ont également remarqué qu’en éliminant les macrophages M2, la remyélinisation était fortement réduite, indiquant leur rôle indispensable dans ce processus.

Ces résultats ont été corroborés par d’autres études sur des modèles murins de remyélinisation ainsi que sur des échantillons de cerveau de patients atteints de SEP, où une forte concentration de macrophages M2 a été observée lorsque la remyélinisation était active.

L’équipe a aussi mis en évidence qu’une protéine produite par les macrophages, l’activine-A, contribue aux effets régénérateurs des macrophages M2.

Des niveaux élevés d’activine-A ont été détectés dans les macrophages M2 au début du processus de remyélinisation. De plus, lorsque des oligodendrocytes étaient exposés à cette protéine dans des tubes à essai, ils avaient tendance à produire de la myéline.

Pour confirmer le rôle de l’activine-A, les chercheurs ont bloqué son action sur les oligodendrocytes après une lésion de la myéline, et ont constaté que les macrophages M2 avaient moins de capacité à stimuler la production de myéline.

Ils concluent que leurs résultats mettent en lumière une étape cruciale dans la régénération de la myéline : lorsque les macrophages M2 libèrent l’activine-A, ils incitent les oligodendrocytes à produire de la myéline.

Potentiel pour des médicaments synergiques

L’étude suggère qu’il pourrait être envisageable d’associer des médicaments visant à réduire les lésions initiales de la myéline avec ceux qui favorisent sa régénération dans le système nerveux central, permettant ainsi de restaurer les fonctions perdues chez les patients atteints de SEP.

Les chercheurs envisagent maintenant d’explorer plus en profondeur le fonctionnement de l’activine-A et de déterminer si ses effets peuvent être optimisés.

Cette étude a été financée par la Société de la sclérose en plaques, le Wellcome Trust et la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Dans une autre étude parue plus tôt cette année, les chercheurs ont décrit comment un nouveau traitement de la SEP, conçu pour réinitialiser le système immunitaire du patient, s’est révélé sûr et bien toléré lors d’un petit essai clinique.

Perspectives de recherche future sur la sclérose en plaques

Les avancées récentes dans la recherche sur la sclérose en plaques ouvrent des perspectives encourageantes pour le développement de traitements ciblant la remyélinisation. Des études en cours examinent l’effet d’autres molécules et la possibilité de combiner diverses approches thérapeutiques afin d’optimiser la régénération de la myéline. L’interaction entre les macrophages et les oligodendrocytes est un domaine prometteur qui nécessite encore beaucoup de recherche, mais les résultats initiaux sont très prometteurs. Les scientifiques espèrent que ces découvertes permettront d’améliorer la qualité de vie des patients en rétablissant des fonctions neurologiques vitales.