La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique complexe qui affecte le cerveau et la moelle épinière, causant souvent des lésions nerveuses. La Société nationale de la sclérose en plaques la définit comme une pathologie imprévisible et souvent débilitante du système nerveux central, perturbant la circulation de l’information entre le cerveau et le corps.

Chez les personnes atteintes de SEP, on observe une réponse immunitaire anormale, où le corps attaque la myéline, le revêtement protecteur des fibres nerveuses. Cette attaque entrave la communication entre le cerveau et le corps, ce qui peut entraîner des lésions nerveuses permanentes et des incapacités fonctionnelles.

Quelles sont les exacerbations de la SEP?

Une exacerbation, souvent appelée rechute, se produit lorsque les symptômes de la SEP s’aggravent ou que de nouveaux symptômes apparaissent. La gravité des exacerbations peut varier, allant de légère à sévère. Pour être qualifiée d’exacerbation, la durée des symptômes doit être d’au moins 24 heures, et leur apparition doit survenir au moins 30 jours après la rechute précédente.

Les exacerbations peuvent manifester plusieurs symptômes en même temps, et il est important de noter que toutes les personnes atteintes de SEP ne présentent pas les mêmes symptômes lors de ces épisodes. Bien que l’inflammation du système nerveux central soit la cause des exacerbations, plusieurs facteurs peuvent les déclencher.

Les déclencheurs d’une exacerbation de la SEP peuvent inclure :

- Infection : Les infections virales, bactériennes ou fongiques peuvent précipiter une rechute. Il est crucial pour les patients de réduire leur risque d’infection.

- Vaccinations : Certains vaccins, comme ceux vivants (zona, fièvre jaune), peuvent être liés à des exacerbations, tandis que d’autres ne le sont pas.

- Stress : Le lien entre le stress et les rechutes reste encore flou, mais il est souvent cité comme un facteur potentiel.

- Période post-partum : Après l’accouchement, certaines femmes peuvent être plus susceptibles de connaître une rechute, bien que l’allaitement puisse offrir une protection.

- Traitements de fertilité : Il existe des études suggérant un lien entre ces traitements et les exacerbations.

- Carence en vitamine D : Des niveaux faibles de vitamine D augmentent le risque d’exacerbations, d’où l’importance de surveiller et d’ajuster ces niveaux si nécessaire.

Symptômes

Les symptômes courants de la SEP incluent :

- Engourdissement ou faiblesse des membres

- Douleur

- Picotements ou démangeaisons

- Tremblements, instabilité ou problèmes de coordination

- Perte partielle ou complète de la vision

- Vision double

- Mal de tête

- Difficultés respiratoires ou de déglutition

- Difficultés d’élocution

- Fatigue intense

- Vertiges

- Problèmes intestinaux et urinaires

- Difficultés sexuelles

- Problèmes émotionnels comme la dépression

- Altérations de la concentration et de la mémoire

- Saisies

- Perte auditive

Les types

Les quatre types principaux de SEP et leurs déclencheurs d’exacerbation sont :

Syndrome isolé sur le plan clinique (CIS)

Le CIS représente le premier épisode d’inflammation du système nerveux central, entraînant des symptômes d’une durée d’au moins 24 heures. Bien qu’il ne réponde pas encore aux critères de diagnostic de la SEP, il peut être un indicateur précoce de la maladie.

Les individus présentant un CIS et des lésions cérébrales typiques observées par IRM sont à risque accru de développer une SEP rémittente. En revanche, ceux sans lésions cérébrales ont moins de risques. Un traitement précoce peut retarder l’apparition de la maladie.

SEP récurrente-rémittente (RRMS)

Les personnes ayant un diagnostic de SEP vivent souvent des exacerbations. Les périodes de rémission peuvent offrir une récupération partielle ou totale, généralement sans progression de la maladie.

SEP progressive primaire (PPMS)

Selon la Société nationale de la sclérose en plaques, la PPMS est caractérisée par une détérioration progressive de la fonction neurologique dès l’apparition des symptômes, sans épisode de rechute ni de rémission.

SEP progressive secondaire (SPMS)

Cette forme de SEP est considérée comme une condition progressive, où les personnes atteintes de SEP rémittente subissent une détérioration continue de leur fonction neurologique.

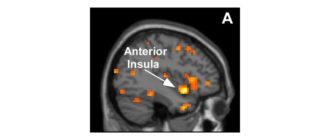

Diagnostic

Aucun test unique ne permet de diagnostiquer la SEP. Les professionnels de santé utilisent divers tests pour exclure d’autres causes potentielles. Pour établir un diagnostic de SEP, plusieurs critères doivent être respectés :

- Au moins deux zones distinctes de dommages dans le système nerveux central

- Preuve que ces dommages se sont produits à au moins un mois d’intervalle

- Exclusion d’autres causes

Les tests couramment utilisés pour évaluer les personnes suspectées de SEP incluent :

- IRM

- Ponction lombaire pour prélever des échantillons de liquide céphalo-rachidien

- Potentiels évoqués pour mesurer la réponse électrique du cerveau à la stimulation nerveuse

- Tests sanguins spécifiques

Traitement

Actuellement, il n’existe pas de remède pour la SEP, mais plusieurs traitements peuvent aider à gérer les rechutes, ralentir la progression de la maladie et soulager les symptômes. Le traitement de la SEP implique des médicaments, de la réhabilitation et des thérapies complémentaires.

La FDA a approuvé plusieurs médicaments pour traiter différentes formes de SEP. Parmi les médicaments injectables, on trouve :

- Interféron bêta-1a (Avonex, Rebif)

- Interféron bêta-1b (Betaseron, Extavia)

- Acétate de Glatiramer (Copaxone)

- Glatiramer acétate – équivalent générique de Copaxone 20 mg (Glatopa)

- Peginterferon bêta-1a (Plegridy)

Pour les traitements oraux, on trouve :

- Teriflunomide (Aubagio)

- Fingolimod (Gilenya)

- Fumarate de diméthyle (Tecfidera)

Les médicaments administrés par perfusion incluent :

- Alemtuzumab (Lemtrada)

- Mitoxantrone (Novantrone)

- Natalizumab (Tysabri)

Il existe diverses options pour traiter les symptômes associés à la SEP. Les professionnels de santé formuleront des recommandations en fonction des symptômes spécifiques du patient.

Les services de réhabilitation, tels que la physiothérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie, peuvent également faire partie intégrante des soins pour aider les patients dans leur vie quotidienne. Les thérapies alternatives, comme l’acupuncture, les modifications alimentaires, le yoga et la méditation, sont souvent explorées par les patients pour améliorer leur bien-être.

Concernant la douleur et les problèmes musculaires, l’American Academy of Neurology recommande l’utilisation de cannabis oral comme traitement potentiel.

Comment les exacerbations de la sclérose en plaques sont-elles traitées?

Les exacerbations peuvent varier en intensité et en durée, allant de quelques jours à plusieurs mois. Dans de nombreux cas, le traitement n’est pas nécessaire, car les symptômes légers peuvent s’atténuer d’eux-mêmes.

Les médicaments utilisés pour traiter les exacerbations comprennent :

- Prednisone orale à haute dose (Deltasone)

- Méthylprednisolone intraveineuse à haute dose (Solu-Medrol)

- ACTH (H.P. Acthar Gel)

Une autre option pour traiter les exacerbations est la plasmaphérèse, qui consiste à séparer le plasma des cellules sanguines, à le mélanger avec de l’albumine, puis à le réintroduire dans le corps.

Il est essentiel que les personnes atteintes de SEP discutent avec leur équipe médicale des meilleures stratégies pour gérer leurs exacerbations. Des programmes de réhabilitation peuvent également offrir un soutien précieux.

Nouveaux développements et recherches en 2024

Les recherches récentes sur la sclérose en plaques continuent d’évoluer, avec plusieurs études prometteuses en 2024. Une attention particulière est portée sur l’importance de la détection précoce et du traitement personnalisé. Des études ont montré que les thérapies ciblées peuvent améliorer les résultats chez les patients, en réduisant la fréquence et la gravité des exacerbations.

Selon des données récentes, l’utilisation de biomarqueurs dans le suivi de la progression de la SEP pourrait révolutionner la prise en charge de la maladie. Ces avancées permettent une approche plus proactive, adaptée aux besoins spécifiques des patients.

De plus, la recherche sur l’impact de l’alimentation et des habitudes de vie sur la gestion de la SEP prend de l’ampleur. Des études explorent comment une alimentation riche en oméga-3 et une activité physique régulière peuvent atténuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients.

Enfin, les initiatives de sensibilisation et d’éducation visent à mieux informer les patients et leur entourage sur la maladie, favorisant ainsi une gestion plus efficace de la SEP.